【 相続 の基本】遺産を相続できるのは誰?|香川県で相続手続きにお悩みの方は

こんにちは、行政書士の寺田裕希です。 相続 手続きについて基本となる部分をご紹介できればと思います。今回は相続の基本として遺言書がない場合として、一般的に遺産を相続できるのは誰か、また基本的な遺産の取り分、法定相続分についてご説明していきたいと思います。

相続 人となるためには?

相続とは亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐことを言い、亡くなった人を「被相続人」財産を引き継ぐ人を「(法定)相続人」といいます。では誰が「相続人」となるのでしょうか?

民法上きちんと決まっていて法定相続人になれるのは

被相続人(亡くなった人)の

・配偶者

・子ども(直系卑属)

・父母(直系尊属)

・兄弟姉妹(傍系血族)

です。

ただこの全員が相続人になる、ということではなく優先順位があります。

法定相続人の優先順位

亡くなった人(被相続人)の配偶者は順位等に関係なく、相続人となります。

それ以外の法定相続人には順位があり

・第1順位 子ども(直系卑属)

・第2順位 父母(直系尊属)

・第3順位 兄弟姉妹(傍系血族)

というような感じになります。

「遺産はまず配偶者がもらって、子どもがもらって、父母がもらって、兄弟姉妹がもらう・・・」ということではありません。

上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人になりません。

被相続人に子どもがいなければ被相続人の父母、被相続人に子どもと父母もいなければ、兄弟姉妹・・・という順番です。

相続 人が誰かを調べるには?~戸籍を取って確実に~

亡くなった人の相続人は配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹ということがわかりました。

「じゃあこれで問題なく相続が進む!」ということにはなりません。

必ず亡くなった人(被相続人)の死亡から出生まで遡って戸籍謄本を取得して確認をしてください。

実は他に相続人がいた(養子、隠し子など)ということにならないよう、被相続人が亡くなったら早めに戸籍謄本を取得することをおすすめします。

「そんな小説みたいなこと、うちでは起きません!」

どのような場合でも戸籍謄本の取得はしてください。後々の相続手続きで必要になります。

遺産の取り分について

戸籍謄本の取得も終わり、相続人が確定しました。では実際の遺産の取り分はどのようにわけるのでしょうか?

法定相続分は以下のようになります。

| 第1順位 | 子ども | 2分の1 |

| 第2順位 | 父母 | 3分の1 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 |

ただわかりづらいと思いますので以下の図を参考にしてみてください。

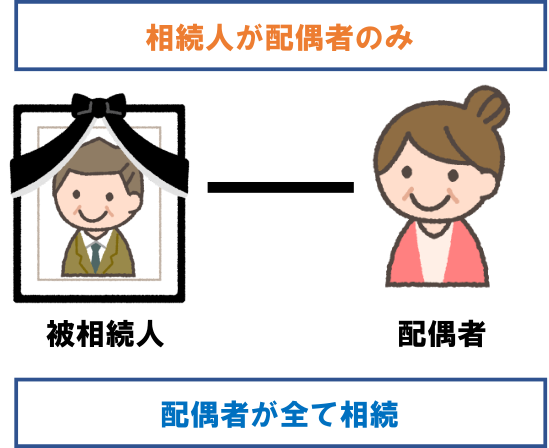

被相続人に配偶者しかいない場合

被相続人(亡くなった人)に子どもや父母、兄弟姉妹がおらず配偶者しかいない場合は、相続人は配偶者のみとなり、全て配偶者が相続します。

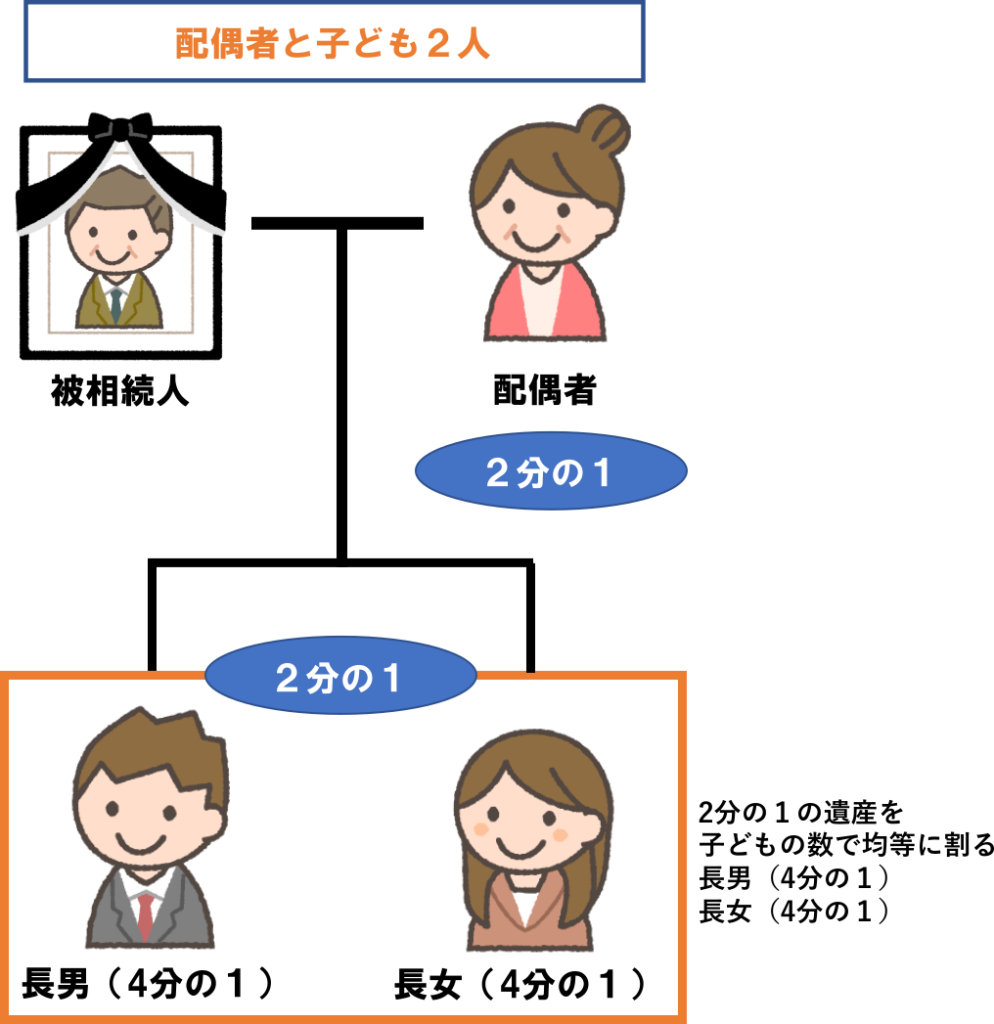

被相続人に配偶者と子どもがいる場合

被相続人に配偶者と子ども(この図では二人いた場合)

子どもの法定相続分は1/2です。

その1/2の財産を子どもの数で均等に割ります。

1/2÷2人(子どもの数)=1/4ずつ

子どもが3人の場合は

1/2÷3人=1/6ずつ

という計算です。

残りの1/2は配偶者が相続します。

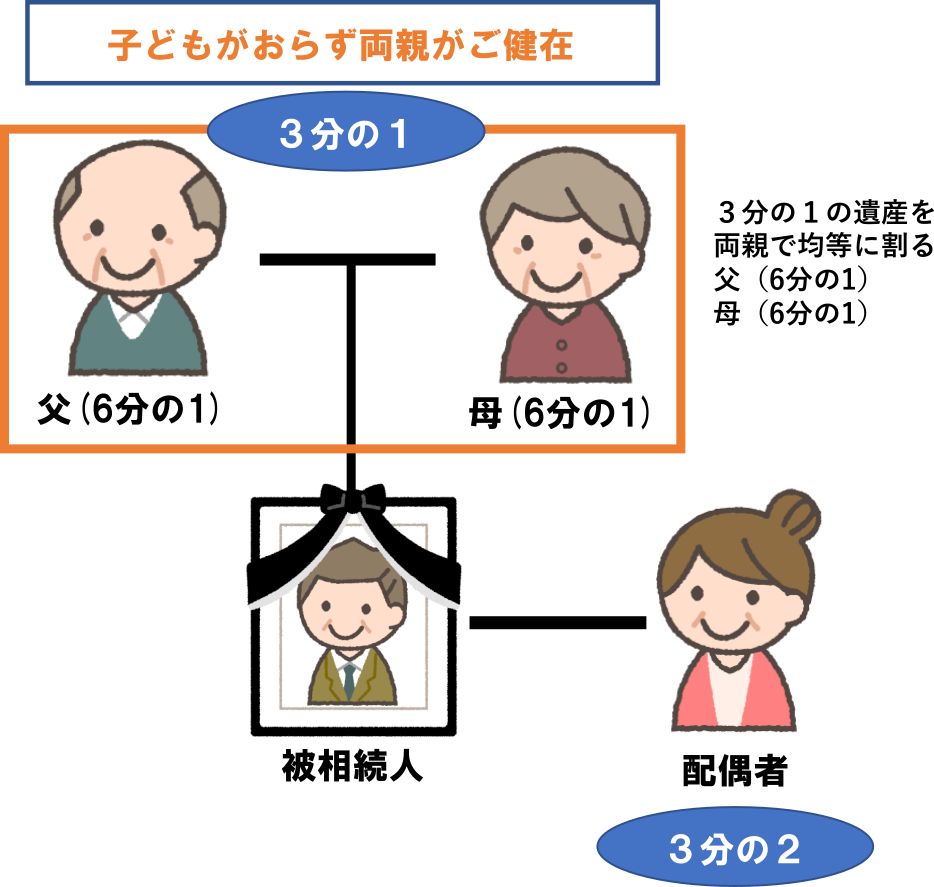

被相続人に子どもがおらず、両親がご健在の場合

被相続人と配偶者との間に子どもがおらず、ご両親が健在だった場合

ご両親の法定相続分は1/3ですので

1/3の財産をご両親2人で均等に分けます。

もしどちらかしかいない場合は1/3が父またはb母にそのまま相続されます。

そして残りの2/3を配偶者が相続します。

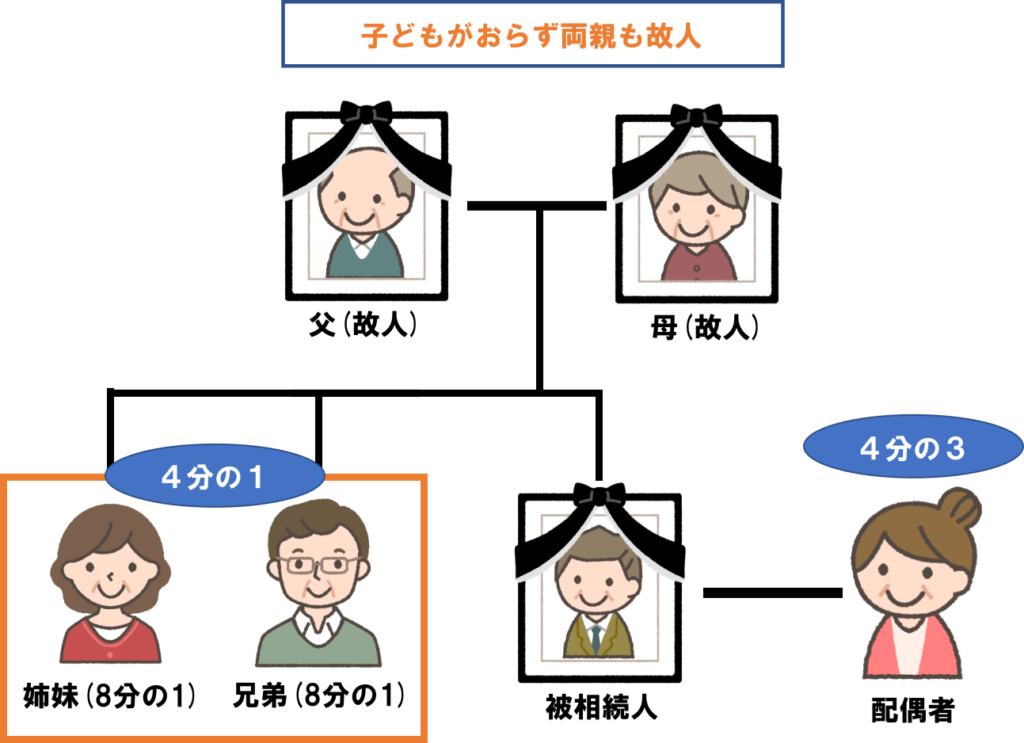

被相続人に子どもがおらず、ご両親もおらず、兄弟姉妹がいる場合

被相続人に子どもがおらず、ご両親もいないが兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹の法定相続分は1/4ですので

1/4の財産を兄弟姉妹の数で均等に分けます。

そのためこの図だと1/4÷2人=1/8ずつとなります。

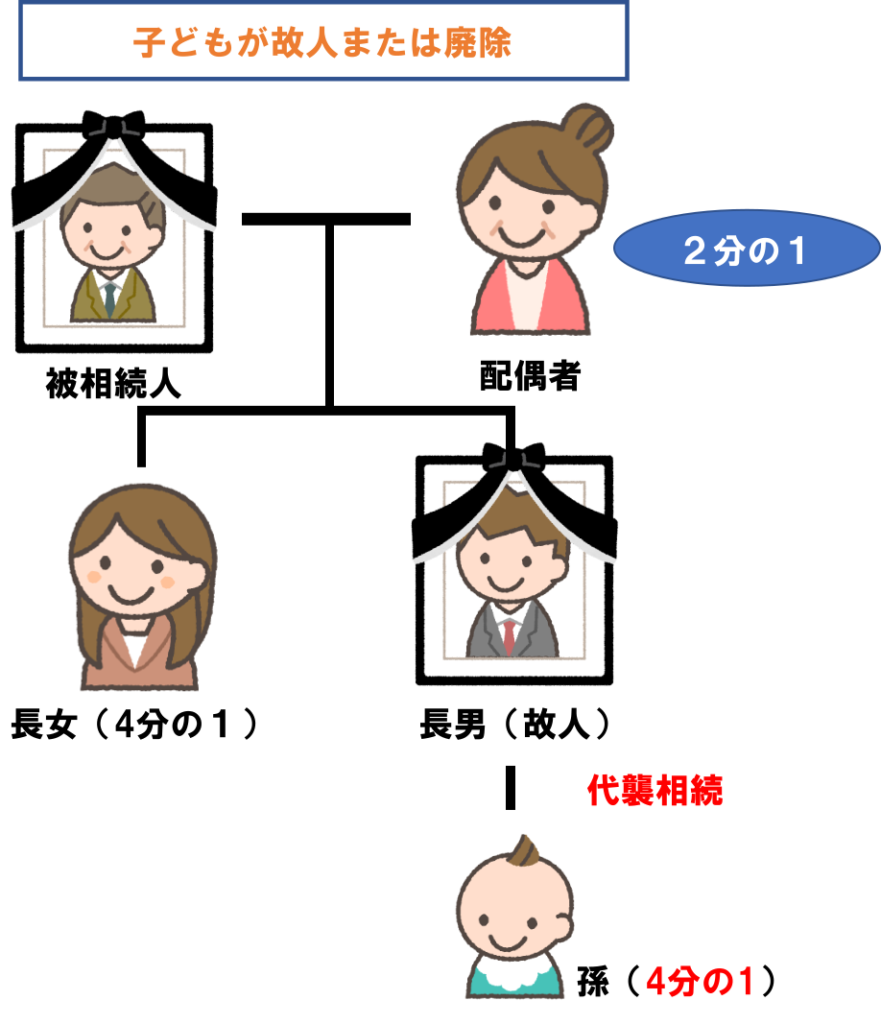

被相続人の子どもが故人または廃除されている場合

被相続人に子どもがいたが既に亡くなっている場合

その子どもに子ども(孫)がいれば孫が相続することになります。

もともと子どもの法定相続分が1/2ですので相続されるはずだった1/2の分を孫が代わりに相続するという感じです。

これを代襲相続と言います。

廃除とは?

例えば被相続人が子どもに虐待を受けていた、相続予定の人に著しい非行があった、などの場合、「相続をさせない!」と相続権をはく奪することができます。家庭裁判所に申し立てを行ったり、遺言書で意思表明をし認められることが必要です。

廃除をされたとしても、その子どもには関係ありません。上記の図のように排除された人が本来相続する分をその子どもが相続する流れとなります。

配偶者がいない場合

先ほどまでそれぞれ配偶者がいて、子どもや父母、兄弟姉妹がいる場合をご紹介いたしましたが

上記の図の場合でそれぞれ配偶者がいない場合は子どもがいるなら子どもが全て、子どもがおらず両親がいるなら両親が全てという感じで相続されていきます。

まとめ

ここまで法定相続分についてご説明をいたしました。

ご注意いただきたいのは「法定相続分で必ず分割をしないといけない」というわけではありません。

遺産分割は相続人の皆様で話し合い(遺産分割協議)をして自由に決めることができます。全員が合意の上、遺産分割協議をするための目安だと思ってください。

他のパターンとして、「遺言書があった」「相続放棄したい」「代襲相続?」「遺留分は?」などなど・・・

相続には難しい言葉がいっぱい出てきますが今回は遺言書がなく一般的に相続が開始された場合の法定相続分についてご説明いたしました。これを基本として少しづつ詳しくご説明できればと思います。

相続手続きにおいて何をしたらいいかわからない、そういったことでお悩みの場合は行政書士寺田裕希事務所までお気軽にお問い合わせください。お客様一人一人に合わせて細かくご提案をさせていただきます。