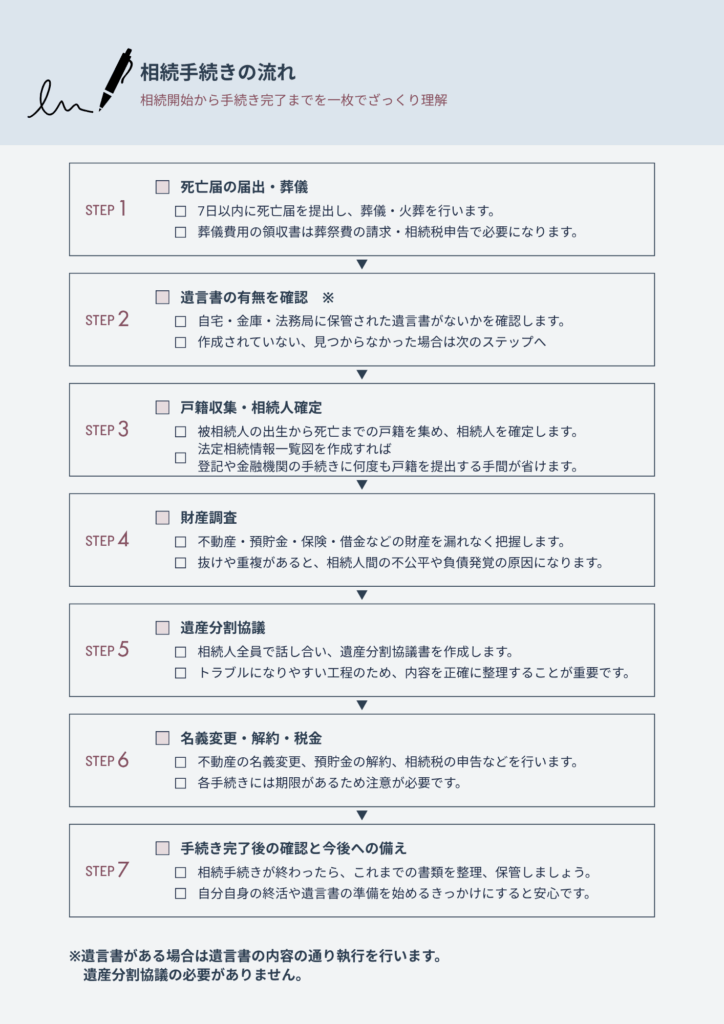

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します(本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれでも可)。

受理されると火葬許可証が交付され、葬儀・火葬の準備に進みます。

提出には医師が作成した死亡診断書が必要です。

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します(本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれでも可)。

受理されると火葬許可証が交付され、葬儀・火葬の準備に進みます。

提出には医師が作成した死亡診断書が必要です。

この診断書は、今後の保険金請求や銀行・年金などの各種手続きでも必要となるため、

原本を複数部(目安10通程度)発行してもらうと安心です。

再発行には時間がかかることがあるため、最初の段階で余分に用意しておくのが理想です。