相続手続きを開始するにあたり「これさえ押さえればまずはOK」という基本セットを示します。

※各機関の指定は異なりますが、下記が共通の土台です。

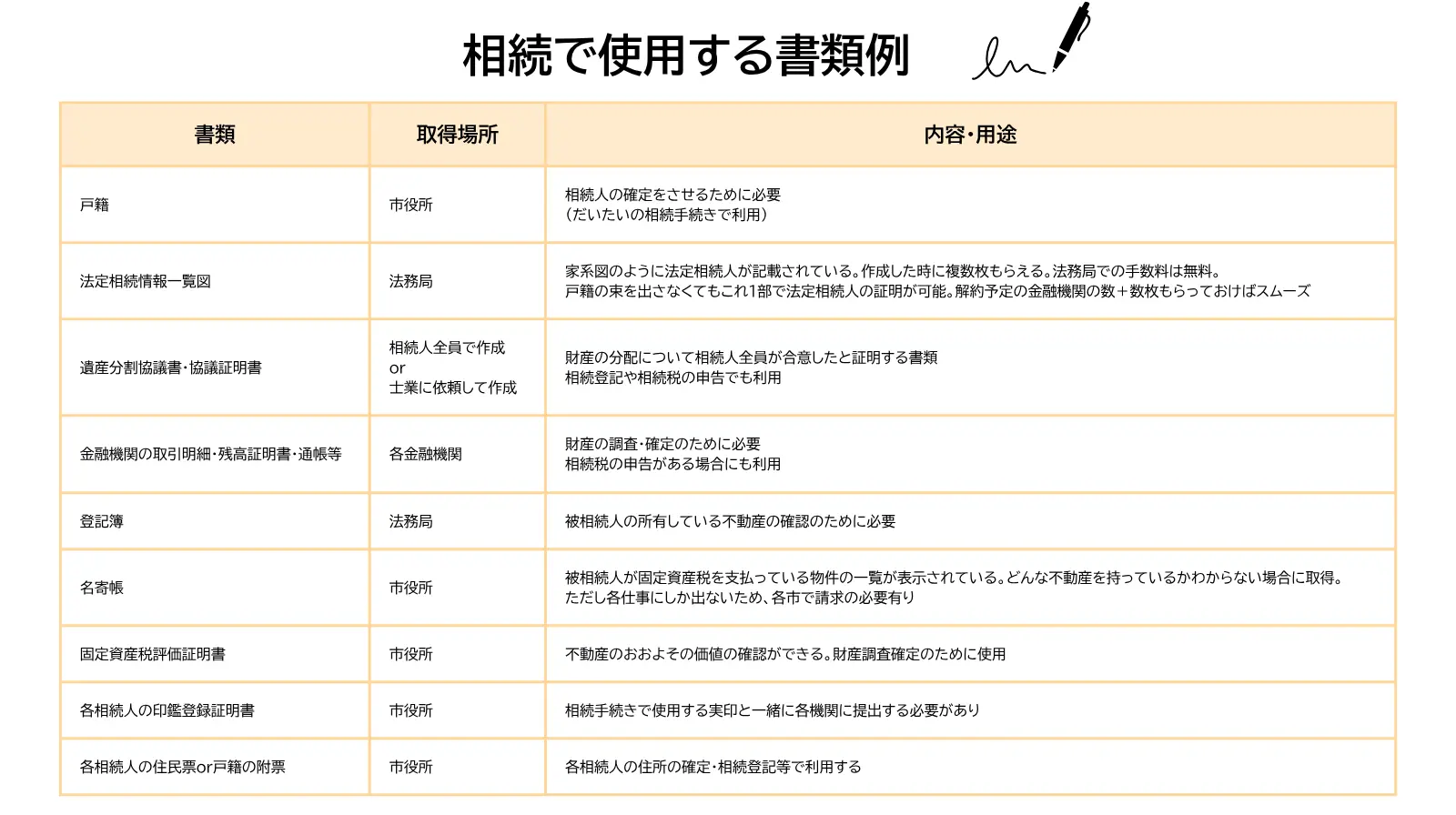

戸籍関係(相続人の証明)

被相続人(亡くなった方)の戸籍:出生〜死亡まで連続(改製原戸籍・除籍を含む)

相続人全員の現在戸籍

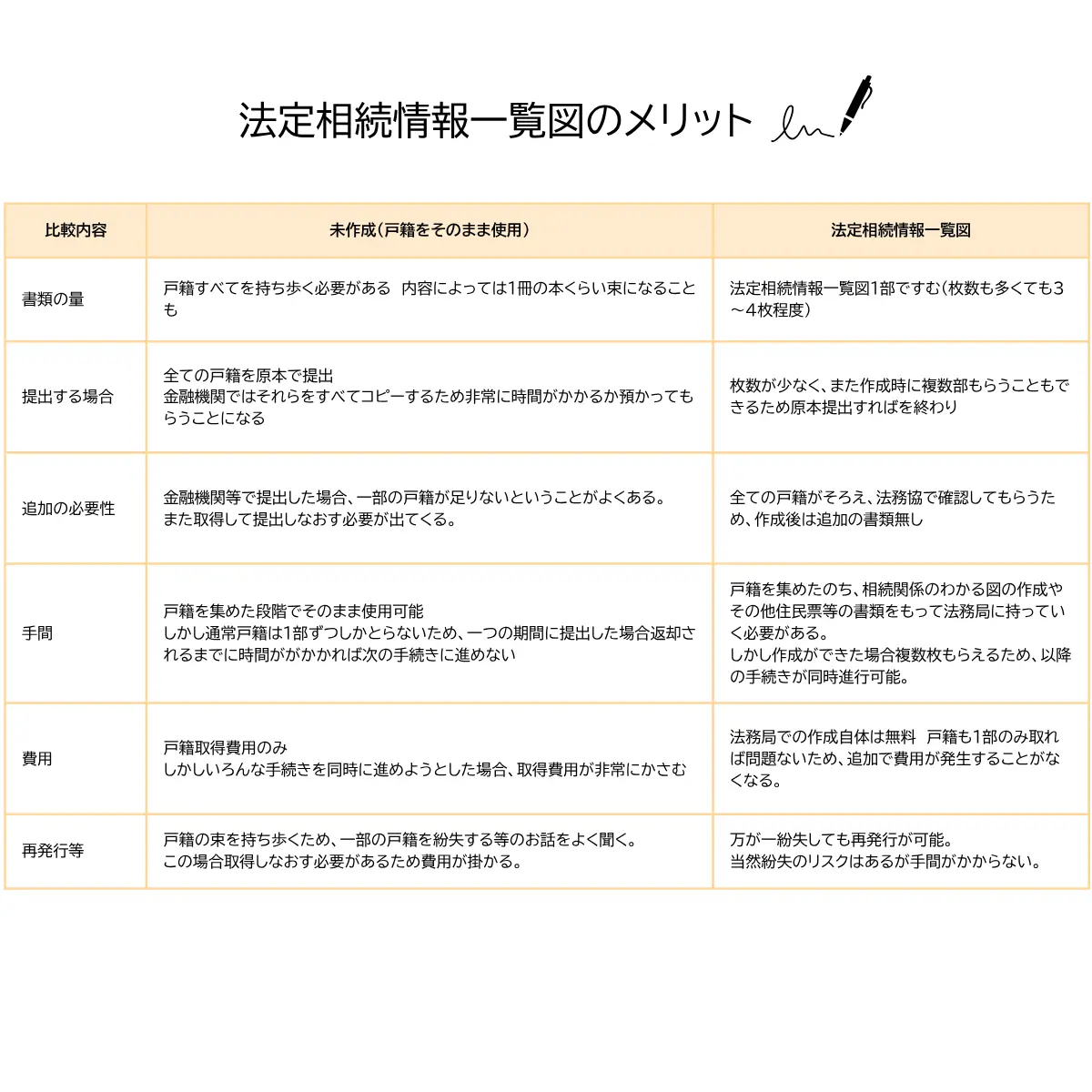

補助:法定相続情報一覧図(法務局認証/戸籍束の要約として使える)

相続人の同意(分け方の証明)

遺言書(ある場合は原則こちらが優先)

遺産分割協議書(全員の署名・押印)

印鑑証明書(相続人全員分/金融機関は3か月以内を求めることが多い)

委任状(代表者が手続きする場合)

財産の証明(対象の確認)

預貯金:通帳、残高証明、相続届(銀行所定)

有価証券:取引報告書、残高証明(ネット証券はログイン情報の控えが役立ちます)

不動産:登記事項証明書、固定資産税課税明細(登記申請は司法書士の業務)

生命保険・年金:保険金は受取人固有のもの/遺族年金も相続外(ただし請求期限に注意)

**ここで一息。**書類の型は整いました。

相続に関するご相談(書類の初期確認のみ可):

https://t-yukioffice.com/sozoku/

よくある誤解:「代表者が銀行に行けば解約できるのでは?」

→ 基本は相続人全員の同意(署名・押印)と相続届が必要です。金融機関によっては〇円以下であれば代表相続人のみで相続手続きが可能なところもありますが基本相続人全員分の署名・押印・印鑑登録証明書が必要だと思ってください。

注意:戸籍は出生から死亡まで連続が絶対条件。1通でも欠けると手続が止まります。

また兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません。兄弟姉妹に取ってもらうか相続の利害関係人であると証明して代表相続人がとるか、さらに市外に戸籍がある場合は郵送で集める必要が出てきます。