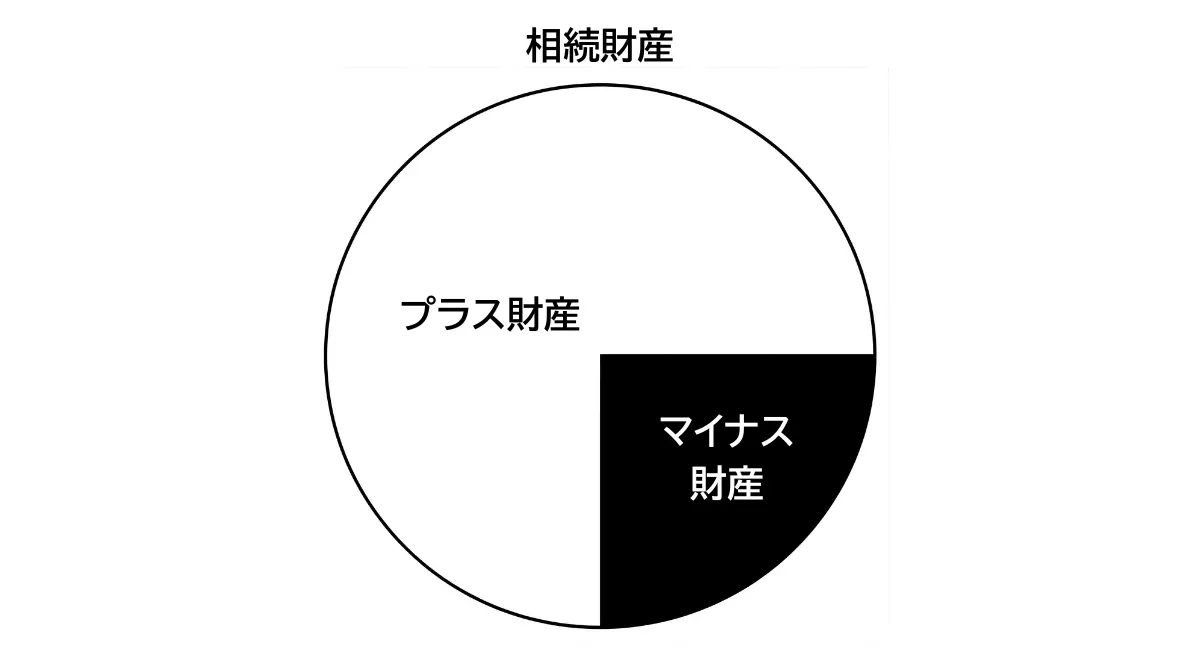

相続財産とは、亡くなった方が持っていたプラスの財産とマイナスの財産のことです。

つまり「権利」と「義務」の両方が引き継がれます。

図はマイナス財産を少なく表示していますが、マイナスの財産のほうが多い相続もございます。

その場合は相続放棄も検討する必要があります。

プラスの財産(受け継ぐ権利)

預貯金:銀行・信用金庫などの口座残高

不動産:土地・建物(持ち家・賃貸物件・農地など)

有価証券:株式・投資信託・社債など

自動車・バイク:名義が本人のもの

現金・貴金属・宝石類

貸付金・未収金:貸したお金・売掛金など

これらは遺産分割の対象になります。

ただし、共有名義の不動産や家族口座は持分割合を確認しておく必要があります。

マイナスの財産(引き継ぐ義務)

借金・ローン残高

連帯保証債務(保証人になっていた場合)

税金・社会保険料などの未払い分

未払い医療費や施設費

これらもすべて「相続の対象」です。

放棄をしない限り、相続人全員が法定相続分に応じて負担します。